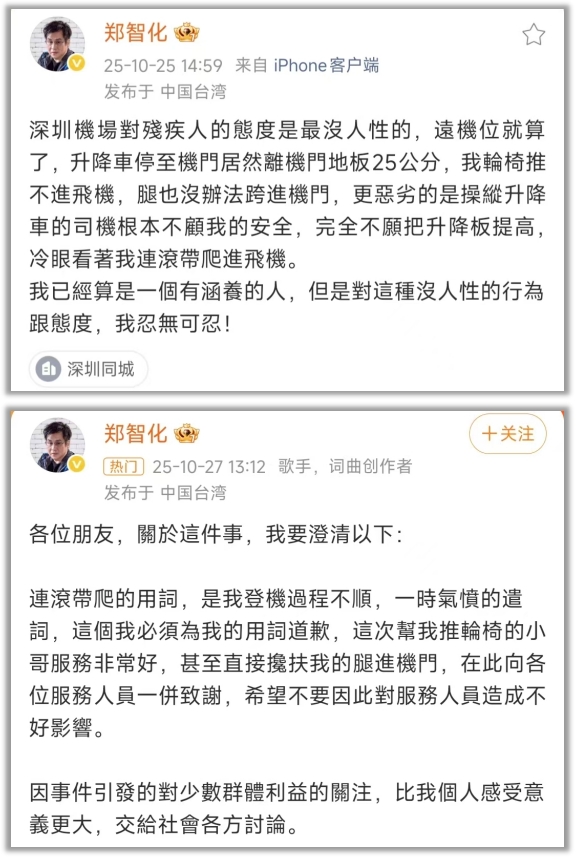

最近,歌手郑智化在深圳机场的登机经历,可谓是反转不断。

从郑智化“连滚带爬” 的控诉,到机场“立行立改”的决心,再到监控曝光后的舆论反转,

以及郑智化的致歉,事件看似以 “争议平息” 落幕,但其背后折射的 8500万有障群体出行困境,是整个社会值得思考的问题。

来源:微博@郑智化

复盘事件,我们真正该聚焦的是这场风波的本质:有障群体对独立出行的迫切诉求。

当公众纠结于“搀扶登机是否算安全”时,却忽略了他们真正的渴望:他们需要的不是被搀扶被帮助的“特权”,而是可以通过健全的公共设施,和普通人一样独立出行的“权利”。

正如郑智化在后续回应中提及的,南京机场因金属支架“刁难”安检、新疆机场要求托运必需拐杖、上海机场安检延误致其险些误机,深圳机场的 “高度差” 只是他多年出行困境的一个缩影。

来源:郑智化

而这些经历共同指向一个事实:我国有障群体的无障碍出行,仍停留在有设施却难用、有服务却缺位的尴尬境地。

我们明明早在1985年就开始推动无障碍建设,为什么40年后的今天,有障群体想要出行还有这么多“障碍”?

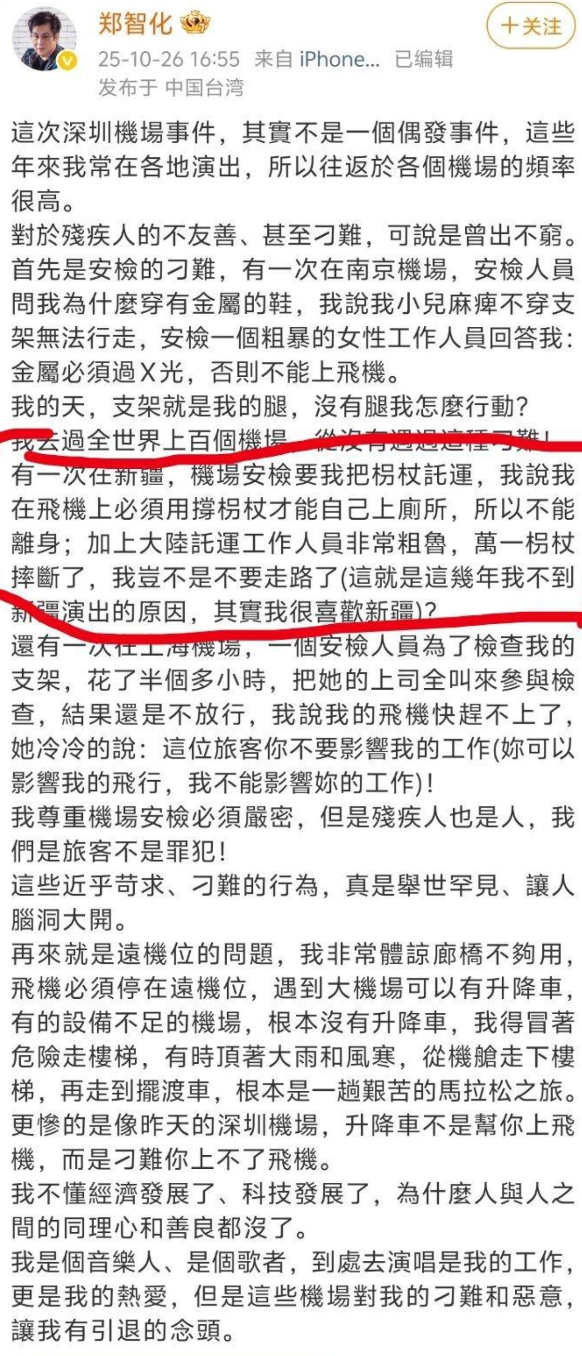

一是政策要求与现实落地之间的断层。我国早已出台《无障碍环境建设法》《残疾人航空运输管理办法》,明确要求机场等公共场所为残障者提供廊桥、适配登机设备等保障。

但在实际操作中,“近机位饱和” 就可成为安排远机位的理由,“安全规范” 竟成了设施不适配的借口。

来源:深圳机场发布

深圳机场虽事后承诺升级服务,但此前为何未建立 “轮椅旅客优先廊桥” 机制?这种事后补救而非事前预防的被动模式,本质是未将法律义务转化为常态化服务。

二是设施建设与实际使用的断层。从数据上看,我国多数机场、地铁站都配备了无障碍设施,但“能用”与“用得好”之间仍然隔着巨大鸿沟。

一方面是很多公共场所的残障设备,残疾人不知道怎么使用,工作人员缺乏培训也不知道怎么用,另一方面是走着走着就撞墙、被车辆和摊贩占据的“全障碍”盲道,坡度陡峭难行的轮椅无障碍通道。有时只追求“设施存在”的形式主义,远比“没有设施” 更伤人。

来源:抖音@盲人博士生黄莺&谭走鱼尾纹

三是社会认知与残障需求的断层。长期以来,社会对有障群体的认知陷入一种怪圈:要么将其视为需要同情的弱者,要么要求其成为感恩忍耐的励志典型,却鲜少正视他们作为普通公民的权利诉求。

当郑智化用“连滚带爬”表达愤怒时,有人指责他“矫情”“消耗同情心”;当有障者拒绝过度帮扶、坚持自主出行时,有人质疑其 “故作坚强”。

一片声讨中,却忘了自主出行是有障群体应有的权利,不需要任何人施舍式的关怀。

这场风波终会过去,但有障群体的出行困境不会自动消失,重点是如何让有障群体真正无障碍地出行。

来源:图怪兽

政府层面,以人为本,多倾听有障群体的声音,邀请有障群体参与设计,确保设施适配实际需求,定期开展检测,让设施真正服务于人。

同时让有障者对于现实问题反馈有门,让诉求无需经过此类热搜的舆论发酵,就能直达整改部门。

社会层面,优化公共场所服务适配,设置无障碍标识,对员工进行相关服务的利益培训,避免过度服务而引发有障者的不适……

媒体层面,进行相关事件报道时,聚焦设施缺陷与制度问题,理性公共讨论,让愤怒的维权与温和的建议同样被尊重。

更重要的是,我们要营造出尊重平等的社会氛围,并成为共识,让有障群体自主出行成为社会常态。

来源:图怪兽

一个社会的文明刻度,取决于它如何回应那些在角落里,需要踮起脚尖才能被看见的普通人。

郑智化在深圳机场的“连滚带爬”,不只是一个人的尴尬瞬间,更是照向8500万人日常的一面镜子。

当一位知名歌手都需要通过“热搜”才能让无障碍出行的困境被看见,那些默默无闻的有障同胞,他们的日常又该如何被聆听?

我们究竟要等到何时,才能让8500万有障朋友,可以像计划一次普通的周末出游一样,轻松而自信地走出家门?

来源:图怪兽

答案,不在郑智化的致歉里,也不在机场的声明中,而在我们接下来每一次将心比心的思考里。

而这个答案,不仅是为8500万人扫清出行障碍,是在为所有人的未来铺路,那将是一个对儿童、老人、孕妇乃至提重物的行人都更加友好的世界。

公益中国,从我心做起。

公益中国网长期以来一直关注大公益范畴各类公益事件,欢迎提供新闻线索。

公益网站:http://www.pubchn.com/ E-mail:pubchn@mmia.com

文章转载自公益中国网:https://www.pubchn.com/special/show.php?itemid=428