“我们懂得了民主自由,却常常忘却了伦理纲常;我们拥有很多音乐神童,却不识角徵宫商;我们穿着西服革履,却没了自己的衣裳……”

“在雅典奥运会上,许多国家运动员以自己的民族服装出场,而中国队的西装却使得诸多海外华人感到失落。”

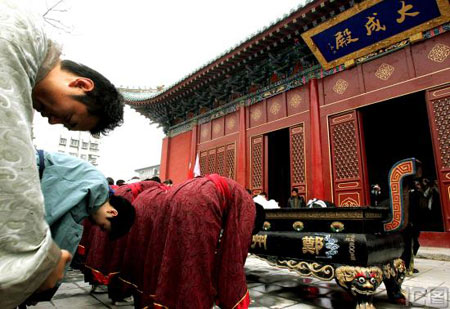

一群中国年轻人显得有些冲动的行为,其实是在全球化的状态下寻求身份变异,在民族复兴的背景下寻找自己的国家符号……

百名学者倡议汉服为北京奥运礼仪服装

转自:MSN 来源:新闻晨报(07/04/05 07:33)

女式汉服模拟图

男式汉服模拟图

今日(4月4日)零时,天涯社区、汉网、秋雁文学社区等20余家知名网站联合发布倡议书,建议北京2008年奥运会采用我国传统的服饰礼仪——“深衣”作为北京奥运会礼仪服饰,并将汉族传统服饰汉服作为中国代表团汉族成员的参会服饰。在该倡议书签名的百人中,有来自北京大学、中国科学院、南京大学、四川大学的数十位教授、博士、硕士,也有来自河北明德学堂、加拿大多伦多汉服复兴会等民间机构的文化界人士。

活动的第一发起者,河北明德学堂堂长傅路江昨天下午接受记者采访时表示,去年当他看到北京奥运中国代表团礼仪装备设计大赛启动的消息时,在华夏复兴网发表了《奥运会应该有我们的声音与符号》一文,短短几个月里得到了各界人士的关注与支持,经过讨论与策划,推出了这一倡议。该设计方案已提交北京奥组委。

倡议书全文

敬致北京奥运会组委会、华夏民族同胞:

华夏民族向来是热情好客的民族。北京奥运会上,我们将迎来世界各地的朋友,我们应该拿出东道主的热情,穿上我们民族的节日盛装,施以我们民族的传统礼仪,让华夏民族的热情与风采永远给客人留下最美好的回忆!

北京奥组委发出了“世界给中国十六天,中国应还给世界五千年”的豪言壮语,令人振奋。中国,是过去、现在和未来的总和;华夏民族,以自古相传的华夏文化把海峡两岸以及世界各地的同胞联系在一起。因此,我们要展现给世人的是我们民族的文化传统,是自强不息与厚德载物文化精神,是我们今日的成就与未来的理想。一个完善的民族,必然有独特的个性;一个有长久魅力的民族,必然有悠久而灿烂的文化;一个热情好客的民族,必然有自尊自信和真诚。因此,我们不仅要展现与世界相同的一面,更要展现中国独具风采的一面。展现出我们民族的自尊自信、彬彬有礼。让人类的文明在这里交会、融合!

国际奥委会对北京的评估报告的结论部分指出:“在中国北京举办2008年奥运会,将留下独一无二的奥运遗产”。在中国北京申奥代表团陈述中,中国奥委会主席何振梁先生指出:“北京的奥运会将为北京、中国和世界体育留下一份独特的遗产。”(见《中国北京申奥代表团陈述全文》)如何使这份独一无二的遗产尽量减少日后的遗憾,是需要我们现在就考虑的问题。

无论奥运会在哪个国家举行,无不尽力展示本民族的独特风采。我们民族的风采如何展现?服饰和礼仪是其中非常重要的方面。服饰,是人的第二皮肤,是给人的第一印象;身穿民族服装,民族的自尊自信、独特风采由此得以展现!礼仪,是待人接物的重要形式,穿上民族的礼服,采用民族礼仪,体现着民族的尊严,也体现着对客人的尊重!因此,奥运会上采用什么样的服饰和礼仪,应该给以格外的重视。

我们高兴地看到:今年的两会上, 政协委员叶宏明提议,确立“汉服”为“国服”;人大代表刘明华建议,应在中国的博士、硕士、学士三大学位授予时,穿著汉服系列的中国式学位服(3月11日中国新闻网);中华人民共和国政府网站上的汉族头像已经修改为身穿汉服的形象;在大陆和台湾两地以及海外的新加坡、马来西亚、新西兰、日本、加拿大等地,出现了众多宣传深衣与汉服的网站,很多同胞不仅宣传着深衣与汉服,而且把中华服饰和礼仪带入到了他们的生活之中。所以,在奥运会上,中国人身穿深衣、汉族成员身穿汉服出场,就是落实到现实之中。

我们历来以“华夏民族”自称,也以“华夏”而自尊自信,那么,我们为什么叫做“华夏”?《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传·定公十年》疏:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”因此,如果不能展现我们的民族服饰之美,我们将愧对于“华”字;不能展现我们的民族礼仪,我们将愧对于“夏”字。中国自古就被称为“衣冠上国,礼仪之邦。”所以,我们不能不重视我们的衣冠,不能不重视我们的礼仪。只有这样,五千年的华夏文化才能充分体现出来,这样才更符合十一五文化发展纲要的要求。

怎样把华夏服饰和华夏礼仪呈现于世人面前?我们倡议如下:

一、把“深衣”作为华夏民族“礼服”

穿着人员和场合:开幕式、闭幕式上的中国运动员队伍,整个奥运会期间的礼仪服务人员。或者在开幕式上出现深衣方阵。

为什么要选择“深衣”作为华夏民族的“礼服”呢?因为华夏民族的礼服至少应该具备这样四项条件:第一,应该是与我们民族悠久的历史文化持久相伴的服饰,而不是某个时代所流行的服饰;第二,应该是最能体现华夏文化内涵的服饰,而不是只求华美的时装;第三,应该是代表华夏民族整体形象的服饰,而不是某个群体形象的服饰;第四,应该是具有华夏民族独特风格的服饰,而不是各民族乃至世界各国服饰的拼凑组合。能够完全符合以上四项条件的,只有一项最佳选择,那就是“深衣”!

深衣创始于黄帝轩辕氏时代(有非常确切证据的也可以追溯到商朝),一直到明朝结束,都是中华民族服饰中最主要的一种;深衣不是某个朝代的服饰,也不是56民族中某个民族的服饰,在《礼记》中专门有《深衣》一篇加以记录。因此,只有深衣足以代表华夏的服饰传统。由于我们一直重视文化传承,重视历史的延续,使得这种历史悠久的衣服在中国不但延续了两千多年,而且在明朝已经把“深衣制度”跟随“家礼”写入了官修的《性理大全》,作为每个学子的必修课,从而也使之成了民间节日庆典、冠婚礼仪所必备和习见的服装。

“深衣”的影响,不仅在中国,而且影响到东方很多国家。仅从服饰而言,日本的和服、韩国的韩服,都是源于华夏服饰。比如,日、韩、越等国家地区,由于历史上属于中华文明圈,所以他们的服装也是交领右衽,宽袍大袖,与我们一样,体现了东方文明的一致性,和华夏民族当年的精神影响力。但日本、韩国、越南等国家地区却是在宋明时代奠定其服饰形态的,所以他们的服装用古代的术语叫做:直身(也叫直裰、道袍),与华夏深衣属于同源而异流。

深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖口宽大,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;腰系大带,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。因此,把深衣作为华夏民族的礼服是最佳的,也是唯一的选择。除此之外,任何“创造”出来的服饰,都无法包含五千年的华夏文化内涵;56民族中任何一个民族的服饰,都无法代表华夏民族的整体。因此,建议华夏民族的运动员在奥运会上,在入场式、闭幕式上身穿深衣,司仪及礼仪人员等也身穿深衣。至少应该有深衣方阵。

“深衣”的影响,不仅在中国,而且影响到东方很多国家。仅从服饰而言,日本的和服、韩国的韩服,都是源于华夏服饰。比如,日、韩、越等国家地区,由于历史上属于中华文明圈,所以他们的服装也是交领右衽,宽袍大袖,与我们一样,体现了东方文明的一致性,和华夏民族当年的精神影响力。但日本、韩国、越南等国家地区却是在宋明时代奠定其服饰形态的,所以他们的服装用古代的术语叫做:直身(也叫直裰、道袍),与华夏深衣属于同源而异流。

深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一,恢宏大度,公平正直,包容万物的东方美德。袖口宽大,象征天道圆融;领口直角相交,象征地道方正;背后一条直缝贯通上下,象征人道正直;腰系大带,象征权衡;分上衣、下裳两部分,象征两仪;上衣用布四幅,象征一年四季;下裳用布十二幅,象征一年十二月。身穿深衣,自然能体现天道之圆融,怀抱地道之方正,身合人间之正道,行动进退合权衡规矩,生活起居顺应四时之序。因此,把深衣作为华夏民族的礼服是最佳的,也是唯一的选择。除此之外,任何“创造”出来的服饰,都无法包含五千年的华夏文化内涵;56民族中任何一个民族的服饰,都无法代表华夏民族的整体。因此,建议华夏民族的运动员在奥运会上,在入场式、闭幕式上身穿深衣,司仪及礼仪人员等也身穿深衣。至少应该有深衣方阵。

在奥运期间,我们应该向全国人民倡导全国人民身着华夏民族最具特色的服装——深衣,尤其是北京市民以及观看比赛的市民、华侨。当然,观众、市民的服装幷不在奥委会考虑之列,但却是可以通过倡导,借助市民的爱国热情而迅速传递的!我们作为奥运的东道主,作为一个五千年历史的礼仪之邦,应当首先有一种主人翁的意识,就像古代的迎接大宾——主人会穿上自己最好的礼服!让客人永远难忘。

二、把“汉服”作为汉族的服饰

穿着人员与场合:汉族同胞与其他55个民族同时出场时。倡议汉族同胞穿汉服。

深衣代表华夏民族的形象,汉服代表汉民族的形象。汉服,是从深衣发展演化而来。先秦两汉时期,人们通常用“衣冠”来指称华夏之服。故而中国享有“衣冠古国”的美誉。“汉服”一词的记载最早见于《汉书》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝,是指汉朝的服装礼仪制度。

所谓“汉族”的形成,直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”,汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以,后来这个词汇的基本内涵也固定下来,即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼,进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期,一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰,如“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也。”元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。从此来说,“汉服”中的“汉”本来幷非指现在所说的“汉民族”,而是指“汉朝”。从这个意义上来说,“深衣”是汉朝之前就已经存在的,“汉服”则是从汉朝开始才有的名称。

我国有56个民族,至今有55个民族依然有自己的民族服饰,可叹的是惟独占华夏民族人口比例超过90%的汉族失去了自己民族的服饰,实在是不可思议!汉族不是没有自己的民族服饰,只是因为众所周知的原因,这种服饰才从清朝开始中断了三百六十余年。有鉴于此,诚请奥组委在本次千载难逢的时刻,提倡汉族同胞身穿汉服,以此解决汉族的民族服饰问题。

三、华夏人士,行我华夏之礼:拱手作揖

“礼”分为礼义和礼貌两个方面,礼义是礼的内在含义,礼貌是礼的外在形式。《礼记·曲礼上》说:“礼从宜,使从俗。夫礼者,所以定亲疏、绝嫌疑、别同异、明是非也。”我们知道“三代不同礼”,所以,礼仪的形式可以变通,但是,礼仪的内在含义却不能变,我们的民族不能没有自己民族的礼仪形式。

当我们国家的人员到别的国家访问时,我们尊重当地的礼仪形式,这是对其他国家的尊重;当别的国家的代表到中国访问的时候,采用中国礼仪也是对中国的尊重。如果我们抛弃自己民族的礼仪,在国内也采用外族礼仪形式,那不仅是我们对本民族礼仪的不尊重,也无法体现我们民族的自尊自信。

使用华夏民族的礼仪形式,是“自强不息”的体现,出国时尊重对方的礼仪形式,是“厚德载物”的体现。我们一直以“礼仪之邦”自许,却在本国之内的重大场合使用外族的握手礼,放弃华夏民族流传了数千年的礼仪形式,我们无法再自许为“礼仪之邦”。所以,建议用华夏礼仪中非常基本的拱手作揖礼作为我们的礼仪形式。(男女施此礼时,所不同的只在于:男子左手在前、右手在后;女子右手在前、左手在后。)

以上倡议,是我们作为华夏民族的成员而郑重提出的,殷切期望着奥组委和国家政府予以斟酌,殷切期望着华夏民族同胞给以热情支持。

【相关链接】

| 我们是否有必要立汉服为“国服”? |

今年两会期间,“汉服”受到一些代表委员的热捧。全国政协委员叶宏明即提议,确立“汉服”为“国服”;全国人大代表刘明华则建议,应在中国的博士、硕士、学士三大学位授予时,穿着汉服系列的中国式学位服。 <<<详细

日本有和服、韩国有韩服、越南有奥黛、印度有纱丽……当这些服装以其浓郁的民族风韵或醒目的国家特点展示一个国家的魅力时,自古有“衣冠王国”之称的中国,究竟该以怎样的“国服”面对世人呢?

在建文帝塑像前,穿着汉服的年轻人站成四排,男的行“叉手礼”,女的袖手,毕恭毕敬地90度鞠躬。其中一位在旁边抚琴伴奏,琴声悠远,在古镇上袅袅飘散。

非物质文化遗产的表现形式包括若干方面,但是,所有的形式都是与孕育它的民族、地域生长在一起的,构成文化综合体。并且,这样的文化综合体不可拆解。

可见,汉服作为汉民族社会风俗、礼仪、节庆的重要载体之一,尤其是作为文化综合体中不可或缺的内容,将其申报“非物质文化遗产”没有任何问题。

况且,历来对汉服形制的记载都完整地保留在文献以及史书中,比如黄宗羲的《深衣考》,沈从文的《中国古代服饰研究》等等。如果对书中的资料进行整理和挖掘,那么保护和复兴汉服并非不可能的事情。