武汉市接受一名女大学生的建议,决定于2006年5月16日,由武汉1000名18岁的学生,身着传统服装,在磨山楚城广场,以肃穆的古礼举行成人仪式。

2006年4月9日,中国人民大学校园内上演了一场古代传统的射礼仪式。十多名青年学生身着汉服,手持弓箭,像古代人一样切磋射箭技术。孔子提倡“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)最早是作为周代教育贵族子弟的六种科目,儒家将弓箭变成礼乐教化之具,是为射礼。人民大学的这次射礼成为近200多年来国内举行的第一次现代射礼。

2005年8月13日,虽然七夕已过,身穿襦裙的14名年轻白领在上海滨江大道按照汉族的传统习俗重过“七夕”。一个月后,9月18日下午,来自四川各地的11位网友身着古代汉服,来到成都人民公园内的辛亥秋保路死事纪念碑祭奠。

从去年以来,全国各地不断出现网友举行的祭祀、知识竞赛等各种活动,他们期望通过这些方式来宣传、推广汉服和中国传统文化。汉网由2003年元月成立之初的四五人,发展到目前注册ID就达3万多人。成立2年的天汉网,注册ID数量过万人。一些网友上传他们最新的身着汉服的照片,与其他网友分享。

对“汉服”的定义存在不同说法,在一些网民的理解中是“汉民族传统服饰”,主要指服装具备明末以前汉族人的穿着特色,比如宽衣交领,袖宽且长,隐扣系带,上衣下裳。

“汉服式样到周代逐渐完善,汉族传统服饰可以用‘曹衣出水’、‘吴带当风’来形容,飘逸灵动。”叶茂这样认为。2001年10月的上海APEC会议,作为东道主的中国为每位领导人准备了改良“唐装”,引发民间的唐装流行。但在叶茂看来,唐装并不属于汉服范畴,同样不属于汉服范畴的还有现代旗袍。

北京服装学院教师马久成博士对此则有异议,他认为汉服的概念并不是指汉代或唐代的服装,而是指中华民族几千年来总体的服装。“中华民族本身的文化就是一个融合过程,现代人穿的所谓的民族服装严格意义上就是明清两代的。”

而在东华大学服装学院教授包铭新看来,春秋战国时期汉民族的概念还不清晰,汉族形成应在汉朝以后。“汉服是汉族的传统服饰,但汉族的服饰传统被几个大的历史事件打断,现在他们提倡的汉服,应该是使用了汉族在历史上出现过的服饰元素,再为现代人设计的‘新汉服’。”包铭新解释,汉服发展经过以下大的阶段:两汉交替时期王莽服饰改革;南北朝时期少数民族服饰元素融入中原;唐代服饰就融合了很多西域甚至东亚元素,比如条纹裤、腰带上的少数民族挂件等;儒家理念在宋代开始影响服饰,使得中国服装重礼节、忽略身体特征;西夏文化与中原文化碰撞交流,西夏辽金元把很多服饰元素带入中原;元明的继承性很强,比如服装上加金的艺术,在元代得到很大鼓励,明代服装的加金技术达到一个高峰。

最近半年来,经常有年轻的汉服爱好者给包铭新打电话,询问他对汉服的态度,让他看自己设计的汉服照片。“这些青年人得到改革开放的好处,又没有忘记中国近代历史的耻辱,他们对现在和将来的情况比较有信心,想跳过这段比较耻辱的过去往前走,期望从中国古代找一些东西来支撑他的民族自尊心。”包铭新如此解读这批汉服爱好者的心态。

难以忽略的是,汉服背后,是国学复兴与祭孔、读经的是非之争,厦门大学教授易中天在《百家讲坛》品评汉代风云人物,以及去年《汉武大帝》和《大长今》热播。

民间对汉服呼声甚高,学界则处于观望状态。东华大学近期举办的全国首届服装院校“我心中的国服”方案设计邀请比赛中,国内多所一流美术、服装院校的在校学生参加比赛,最终收到的70多份答卷令包铭新颇为惊讶,学生设计的国服作品清一色是流行时装。

“这让我想到‘代沟’这个词。”学者包铭新说。“民间和学界有沟通,考虑的问题有重合之处,但合作并未开始。”包铭新认为,由于对汉服的界定不清楚,而中华民族是多元一体的民族,要强调中国人身份的表达,用“国服”这个概念更准确,也已为学界认同。在他的理解中,“国服”指约定俗成或由国家规定的具有中国特色、礼仪象征和标志作用的服饰,在物质文明丰富的今天,对于国服以及服制建设的强调和讨论,可以进一步增强凝聚力,增强国人的文化归属与认同感。如此一来,旗袍、中山装、唐装、汉服都可成为未来“国服”的可能选项。

中式学位服之争

其实,西方学位服引进中国时已考虑到中国人的身材特征,修改了很多细节。

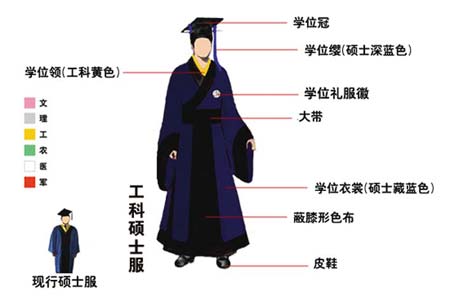

连日来,一套以汉服为蓝本的“中国式学位服”设计方案近日从天汉网等论坛流传,西方式学位服是否面临变革,众说纷纭。

中式学位服出炉

“既然深衣款式能传承3000多年,说明它具有很典型的代表性,所以我们将深衣款式作为中国式学位服的突破口。”在接受《新民周刊》采访时,“中国式学位服”设计人之一、天汉网“天汉计划”管理员“百里奚”这样说。

在他看来,汉服秉承了周礼中的“天人合一”特色,保留了交领(即领子外形看起来如字母“y”)、右衽、宽衣博袖、束带(不用纽扣)特征,完全能表达学位服的中国特色。

天汉网网友“溪山琴况”负责“中国式学位服”的文字整理,“百里奚”则负责图片绘制,他们最初的中式学位服方案经过几个月的设计,但由于“非常遵守历史制度而过于理想化”,后经半个月修改,定下最终方案。他们期望通过探讨中国学位制度的完善和发展以产生有益借鉴,按照他们的设计,中国式学位服分为学士服、硕士服和博士服三类,每套学位服由学位冠