到2015年,海南省80岁以上高龄老年人将达到22.5万人,占老年人口总数的16.32%,进入高龄化社会。而每年冬季,海南省还会迎来大量外省的“候鸟老人”,更加大了养老服务保障的压力。

随着省内外老人不断增加的养老服务需求,近年来,敬老院、养老院、托老院、日间照料中心、互助幸福院等各种养老模式如雨后春笋般在海南省发展迅速。到底哪一种养老才更符合中国的国情,才更容易被老人接受呢?连日来,海南日报记者走访调查发现:老人的幸福晚年,不仅仅需要子女的孝顺与家庭和睦,更需要政府从政策、制度、资金、基础设施等多方面共同托举。

模式1

居家养老 养老不离家 服务送上门

很多老人受传统观念影响,不愿接受机构养老,政府采取为五保户、孤寡老人、特困老人购买养老服务的方式,让老人养老足不出户。

11月19日上午,记者跟随海府街道社区居家养老服务中心主任符萍娇去看望无儿无女、老伴早逝的韩菊梅。听见是符萍娇的声音,87岁的韩菊梅急急打开房门。11月的海南已有了凉意,看到阿婆的衣服没有系严实,符萍娇自然地帮阿婆整理好衣服。

“社区居家养老服务,就是政府为五保户、孤寡老人、特困老人等特殊老年群体购买养老服务,让他们老有所养老有所依。”符萍娇告诉记者,在美兰区,共有220名老人享受政府购买的居家养老服务。

海口龙华区阳光居家养老服务中心也是政府采购养老服务的提供商。“居家养老分无偿和低偿,无偿服务是由政府出资,每月为孤寡、五保、失独等困难家庭的老人提供20小时养老服务;低偿由政府适当补贴,每月提供10小时养老服务。”中心主任欧玉霞告诉记者,龙华区共有300名老人享受政府采购的居家养老服务。

“政府对我们照顾很贴心啊。”提起居家养老,家住龙华区滨海街道的82岁老人陈桂花老人赞不绝口。陈桂花是烈属,两个女儿在外省工作,养老护理员周彩云每周2-3次来照顾陈桂花,洗衣、做饭、打扫卫生、陪老人散步,忙完了,还要为老人按摩。

“彩云比我的亲闺女还要亲啊。‘威马逊’台风来的时候,她连自家都顾不上,一直陪着我,台风一过,就帮修理吹坏的门窗。”陈桂花说,她的家虽然小,也没有值钱的物件,但家就是家,里面有她的魂,她离不开,不愿意到养老院去。

“对海南的老人来说,不管有无儿女,他们大部分人都不愿意离家养老。”符萍娇告诉记者,海南老人认为家里供有祖宗牌位,每天早晚烧香要拜公,如果到养老机构去养老,不仅意味着儿女不孝,还意味着抛弃了祖宗,所以即使无儿女的老人,也不愿意离家。

居家养老服务从2013年在海口、三亚、琼海、儋州等主城区试点,截至今年6月,全省已有11个市县开展了社区居家养老服务试点,试点社区数达247个,占全省城市社区总数49.4%,共有1880名老人享受政府提供的居家养老服务。

“明年起,海南省将逐步全面推开居家养老服务。”省老龄委副主任谢池春告诉记者,海南省建立了社区居家养老网络服务平台,为10000名民政对象和困难老年人免费发放了老年人手机,在全国率先实现养老服务信息网络全省覆盖,依托这一平台为老年人提供优质居家养老服务,开创了全省社区居家养老服务工作新局面。

模式2

日间照料中心 养老“服务站”社交“朋友圈”

作为居家养老模式的补充,日间照料中心为老人们提供娱乐、就餐、休息等多种服务,为他们营造第二个温馨的家。

京华城,是海口国贸一带非常繁华热闹的大商城,海口市龙华区玉沙村社区日间照料中心就设在京华城里。

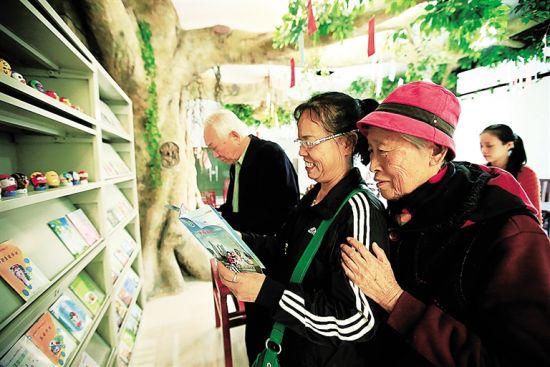

10月底,记者走进玉沙村日间照料中心,这里聚集了不少老人:跳舞、看电视、打乒乓球、打牌、唱歌……热闹非凡,一片欢歌笑语。

65岁的吴廷富慕名从金茂社区过来,他正等着上场打乒乓球。“日间照料中心设施很齐全,有棋牌室、阅览室、书画室、健身室、理疗室,有老年人网络学校,中心社工对老人态度好,既亲切又热情。”吴廷富每天上午去海口公园和老人们一起跳舞,下午就到玉沙村日间照料中心打乒乓球。

“到这里来参加活动,还有社工为老人提供服务。”吴廷富几乎每天都来,日间照料中心还有人做饭,如果老人愿意在这里吃饭,适当交点钱就行。吴廷富说,日间照料中心最大的好处就是很自由,来去随意,不用离家,也不收费,白天来参加活动,晚上回家和儿孙们相处,更容易为老人所接受。

80岁的徐业贵从江苏来海口养老已有18年,打完球,一边擦汗一边和记者聊天。“儿女们分散各地工作,我退休就和老伴一起来海南养老了。我觉得,海南养老条件全国最好,不仅自然环境好,政府对老人也特别优待照顾,社区养老工作开展得特别好。”徐业贵说,他们夫妻俩办了老年人优待证,在海南养老并没有身在异乡的孤独感,他和老伴常来日间照料中心活动,打球或者学习书法,老伴听健康讲座或者跳舞,晚年生活丰富多彩。徐业贵笑说,如果不来海南养老,可能活不到80岁。

海府街道的日间照料中心虽然面积很小,但也非常温馨,为老人们准备了书籍、电视、健身器材以及午间休息的床铺。“老人到这里活动全是免费的,也有专人做饭,每顿饭收费10元。”海府街道社区居家养老服务中心主任符萍娇说,日间照料中心是开放式的,欢迎所有老人前去参加活动。

谢池春介绍,日间照料中心普遍受老人喜爱,目前,全省在海口、三亚等主城区建成了23家老年人日间照料中心,为数万名老人送上了欢乐。

模式3

养老机构 护理更专业 身体更健康

不少老人并不排斥养老院,他们认为到养老机构养老,不仅减轻儿女的负担,还能节省社会养老成本。

“来来来,你看我给你做俯卧撑!我可以连做15个,还可以连续压腿30下。”走进花园般的省托老院采访,85岁的程淑芳老人立即热心地向记者展示她的健康。

程阿婆是重庆人,老伴早逝,3个女儿在国外工作。退休后,程阿婆就选择海南作为她的养老地,在海甸岛购房居住,已在海南养老近30年了。随着年事渐高,去年底,听说省托老院投入运营后,她第一个就报名住了进去。

“养老观念要变,观念变了,幸福就容易多了。”程淑芳说,女儿全在国外,不可能要求她们在身边照顾自己,请保姆照顾,每月工资不低,而且要请对人,如果保姆人品不好,老人要吃不少苦头。

“老了,腿脚不便,一个人吃饭,有时候懒了,就瞎对付,买个面包、吃块饼干,或者喝包牛奶就算一顿。到省托老院后,吃饭定时定量,房间卫生有人打扫,院里住了几十个老人,天南海北都有,热闹,有人聊天。”程阿婆说,在托老院养老不丢人,也不能就此认为儿女不孝顺。程阿婆告诉记者,她的3个女儿非常孝顺,一年要专程回来看她好几次,她在托老院的生活挺幸福。

不过,记者采访也发现,在省托老院养老的老人很多是外省老人。边桂兰是内蒙人,今年83岁,她是从一家小学校校长岗位上退休的。

“到托老院这样的养老机构养老,不仅减轻儿女的负担,由于政府集中供养老人,更节省社会养老成本。”边桂兰告诉记者,入住托老院后,她每天的生活变得很有规律,饮食、睡眠定时定点,托老院的设备很完善,有健身房、茶艺室、棋牌室、乒乓球室、台球室、图书室,还有电脑室,托老院还经常组织老人开展钓鱼比赛、书画比赛等活动,还定期举办防跌倒、康复训练等老年健康讲座。

85岁的李月英,是万宁后安人,她不顾儿女反对,主动要求到托老院养老。“以前居家养老,孩子们要专门给我请个保姆,费用也不低。保姆又不负责任,孩子们更操心。”李月英告诉记者,到托老院养老,每月床位费、伙食费算起来,2200元左右,其实比居家养老成本还低,而且能得到托老院护士更专业的护理。

“这里空气好、环境好、设施好、护理人员护理技能熟练,态度又好。”程淑芳边压腿边告诉记者,以前她自己在家里养老时,生活没规律,想睡才睡,想吃才吃,经常生病。到省托老院后,她再也没生过病。

幸福晚年,还需政府“搭把手”

老人们根据自身条件、习惯、认知和观念,会选择不同的养老模式,但在其背后,都需要政府的推动。

琼海市嘉积镇敬老院环境优美,设施也很好,敬老院居住的都是该镇和附近乡镇的民政照顾的老人,70多位老人其乐融融地生活在这里。

95岁的欧传英是其中一位,她很乐观,还很爱美,把自己收拾得干净利落。欧传英年轻时参加琼崖纵队,虽无儿女,但晚年亦无顾虑,她高兴地拿存折给记者看,“这是养老保险金,这是长寿补贴,这是革命军人生活补助,每个月共有1700多元。住在敬老院,吃住不花钱,生病了,政府出钱治病,我的钱用不完,政府养老才是最大最可靠的保障。”

87岁的韩菊梅每月也有109元的高龄补贴,为了缓解她老年独居的孤单,海府街道办还为她买了电视机,开通了有线电视。“有政府养老,我晚年生活很幸福。要是没有政府养老,我一个孤老只能天天以泪洗面了。”

省民政厅厅长苗建中介绍,养老是一项社会牵涉面十分广泛的工作,没有政策法规先行是不可想象的。近年来,为推动全省老龄事业发展,省委、省政府及相关部门加强了社会养老服务政策创制工作,先后出台了一系列为老人服务的法规政策和指导性文件,比如《海南省养老机构管理条例》、《海南省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》、《海南省人民政府办公厅关于加快推进养老服务体系建设的意见》、《海南省老龄事业发展十二五规划》等等,为海南老人,尤其是五保、低保、孤寡、失独、独居、空巢等老人幸福的晚年生活提供制度保障,而不是单纯的社会救济。

这些力度大、含金量高、指导性强的激励性政策,为海南发展养老服务业提供了政策依据,不仅标志着海南养老服务业发展进入了规范化发展的轨道,也为海南老人的幸福晚年提供了制度保障和政策支持。

海南省即将步入“高龄化社会”

每年冬季外省“候鸟老人”纷至沓来,输入性养老服务保障压力颇大,现有养老服务设施远不能满足岛内外老人的需求。

“2010年,是海南省养老事业的一道分界线。”谢池春说,在2010年以前,海南省养老模式比较单一,只有机构养老,也就是政府出资兴建的农村敬老院和城市福利院,以及社会力量办的养老院,2010年,省政府出台《关于加快推进养老服务体系建设的意见》之后,各种模式的养老服务设施发展迅速,日间照料中心、社区居家养老、老人互助幸福院等等,都是在这之后发展起来的。

一组对比数据可说明海南养老事业的快速发展:2010年,全省共有186家老年人福利机构、4637张床位;2013年底,全省各类养老服务机构发展到254家、养老床位数19602张,其中公办养老服务床位数11288张、社会化养老服务床位数8314张,平均每千位老年人拥有养老床位数16.4张。

据统计,2013年底,海南省60 岁以上老年人121.41 万,占户籍总人口的13.36%。省统计局也预测,“十二五”期间,海南省60岁以上老年人口加速增长。到2015年,80岁以上高龄老年人将达到22.5万人,占老年人口总数的16.32%,进入高龄化社会。苗建中认为,海南养老的问题将会越来越突出,社会养老服务保障将面临巨大压力。

伴随着海南建设国际旅游岛的大环境,以及得天独厚的生态资源优势,每年冬季外省“候鸟老人”纷至沓来,输入性养老服务保障压力颇大。面对岛内外老人需求大,而现有设施等远不能满足需求的实际,海南省民政厅努力探索适合省情的社会养老服务体系建设新路子,最终确立了“9073”养老服务模式,即90%的老人依托家庭养老,7%的老人在社区接受居家养老服务,3%的老人享受机构养老服务,从而形成符合海南实际的三个层次的养老服务保障结构。

苗建中透露,按照这个思路,省民政厅、老龄委着力在海南省发展三个层次的养老服务保障,即:为农村“五保”老人、城市“三无”老人等提供供养服务的公办福利型养老服务机构;为本地老年人提供养老服务的普惠型社区居家养老服务;为外省老年人提供休闲度假、保健康复等服务的医养结合的服务机构。

各地探索

■南京市鼓楼区,2003年率先创建“居家养老服务网”

以政府购买服务的方式与社会养老机构合作,免费为孤寡、独居老人和困难老人家庭提供生活照料服务

■杭州西湖区,推出“喘息服务”

政府统一购买服务,专业服务人员上门入户,每年为符合条件的失能老人提供5至28天的照护,让亲属“喘口气”

■北京、上海、天津、昆明等地建立社区老年食堂

老人用餐有优惠,交流无距离。例如,在昆明东华路社区老年食堂,100元就能就餐30次