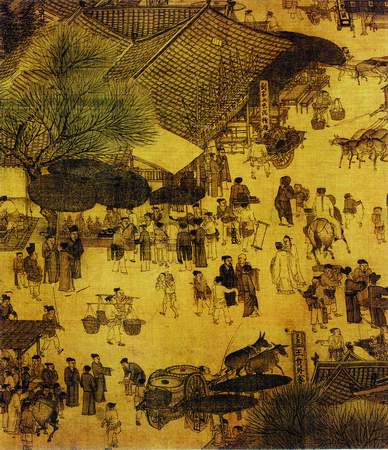

《清明上河图》局部

故宫博物院的“镇院之宝”《清明上河图》是北宋画家张择端的真迹,这已是国内文物专家早就公认的结论。然而,近日,京城某媒体突然报道,北京市文物局市场处处长、中国文物学会副秘书长傅公钺在出席“国宝文物高仿品评审会”时称“故宫博物院藏的国宝《清明上河图》是仿品,真品现在不知去向,可能是被毁了,也可能还没浮出世间。”国宝真的有假?

没有张择端款印,学术界一直有争论

傅公钺:媒体的报道严重歪曲了我的原意!

9月1日,当记者致电傅公钺核实情况时,他显得很生气:“我根本没有讲过故宫的《清明上河图》正本是仿品,媒体的报道严重歪曲了我的原意!”傅公钺告诉记者,当时自己鉴定一件陶瓷的复制品,为了说明高仿品同样具有较高的价值,于是就以故宫也收藏了一些《清明上河图》的仿品为例阐明自己的观点。“但是故宫有收藏仿品并不代表故宫收藏的正本也是仿品,写报道的记者道听途说、断章取义,严重失实!”

关于故宫收藏的正本真伪问题,傅公钺表示这是学术之争,自己无权发言。

存世版本不下百余件,仿作同样具有很高的历史价值。

故宫是否收藏了《清明上河图》的仿品,北京故宫博物院的书画专家马季戈向记者证实了这一点。据他介绍,故宫有几十幅明清时期的《清明上河图》仿品,其中包括明代著名画家仇英的摹本,清代在乾隆年间也有由多位院画师合绘的仿本,故宫曾经还专门办过有关《清明上河图》仿品的专题展。“即使是仿品,也有较高的收藏价值。仿品一般只落款作者自己的名字,而直接落款张择端的伪品则没有价值。” 马季戈说。

不光在故宫,社会上各种版本的《清明上河图》也广为流传,而以各种“真迹”面目出现的版本存世者不下100种。为什么会有这么多《清明上河图》的临本、仿本流传于世呢?

从事了十几年书画收藏的收藏家关强告诉记者,河南的开封城曾经被历代画家描绘,在张择端所画的《清明上河图》完成之前,就曾经有画家对于当地的人文景观进行了描绘。

据关强介绍,中国画史和明清以来有关笔记中,人们对《清明上河图》历来都极为重视,当时喜爱画街头市井风情的画家很多,画家的目的就是用笔墨语言来记录当时社会生活情形,他们记录了一个时期重要的景物,不光是张择端在画。《清明上河图》的版本非常多,均出自历代画师之手,只是张择端是北宋著名的大画家,所以他所画的这个版本的《清明上河图》是最著名的。

“我们现在看到教科书上的、各种馈赠礼品上印刷的《清明上河图》都是张择端所画的这个版本。民间流传着许多名为《清明上河图》的仿作,大同小异,在我国著名的书画鉴赏专家杨仁恺先生发现了张择端的真迹之后,才使消失了八百多年的国宝再一次呈现在世人面前。”

关于《清明上河图》的真假之辩

据了解,故宫博物院现在馆藏的张择端绘制的《清明上河图》自北宋失传后,几百年来,人们对它的真实面貌,始终一无所知。1945年8月12日,末代皇帝爱新觉罗·溥仪准备从东北逃往日本的途中随身携带了一批稀世珍宝,这些珍宝全部都是故宫内收藏的历代书法名画,数量多达一百余件。但是七天后,溥仪和这批古画被一同扣留。一直到1952年,杨仁恺先生在当时的东北文化部整理这批书画时发现了这幅张择端的《清明上河图》。

关强对记者说,也曾经有人说过,杨先生发现的这幅《清明上河图》不是张择端的真迹,究竟是否是真迹在学术界一直有争论,但是实际上对于任何一张古画的真伪都会产生争议,这是仁者见仁、智者见智的问题。

真的一方

马继阁:画作细节显露真迹本相

关于《清明上河图》今本真伪问题,曾经在学术界争论得喋喋不休,直到书画鉴定大家徐邦达先生凭借画中一处建筑的时代特征,找到了张择端的真迹,争议才尘埃落定。

“书画鉴定牵扯到很多方面,综合作品所画的时代风貌、流传经过、绘画材料、史料记载等各个方面的因素来鉴定。”马继阁介绍说。北京故宫博物院所藏的画卷本幅上,并没有张择端本人的款印,而确认其作者为张择端,主要是根据画幅后面金代张著的一段题跋才得以确定的。

此外,这幅画所绘内容与《东京梦华录》里的记载是一致的。例如,当时开封的桥是木头桥而不是石头桥。另外,它属于民间的风俗画,风味十足,非常细致,具有宋代国画的时代原貌。而其绢本的材料质地也是“真品”的佐证之一。

假的一方

内地学者童书业:可能是元人的仿本

记者了解到,早在1965年,内地学者童书业,对今本是张择端真迹的说法提出疑问,他认为“本图很有可能是元人的仿本”,而其理由是此画“颓放的笔墨很像出自元人”,“坡纹画法拙朴似元人,更不类宋法。”

台湾学者吕佛庭:非出于张择端之手

1972年,台湾学者吕佛庭也指出:今本不仅不能名之为《清明上河图》,且画卷“尤非出于张择端之手”。他认为,这幅画全局暮冬景色,和人物的形态不像是清明时节;张择端身为翰林,决不屑于花大量的时间来描绘这些市井图画;此外,这幅画笔墨位置虽妙,然而稍乏士气。张择端幼读书,为翰林,学养甚深,其画格不会这样。

来源:北京科技报