楠溪江发源于1270米的永嘉最高峰——溪下乡罗垟村境内的大青岗。在溪口乡以上的上游河段,称楠溪江源头,总面积574平方公里。源头山水风光旖旎,自然村落古朴,人文丰富,险、奇、幽、古融为一体,儒、佛、道集为一地,具有独特的旅游资源。“楠溪江溯源”自1999年被该县“老驴”叶晓光发崛出来后,就被驴友列为浙江省十大徒步路线之四,难度系数为8,人文景观指数也为8 。据不完全统计,来楠溪江探源的“驴友”中,就有荷兰、美国、俄罗斯等国外“老驴”和国内的上海、北京、福建、浙江等地及本地的“老驴”“新驴”。县登山协会副会长谢志富介绍,2005年10月1日一天之中,来自上海的“驴友”就有200多人,当时还有不少来自江苏、江西等地的。这天他们在周坑口营地扎营时,帐蓬紧挨着帐蓬,仅有的适合扎营处———一片约500平方米的平地到处挤满了人。

一路行来,风光是越来越美,山上古道也越来越险。陡峻的山坡,壁立的悬崖,没腰的溪水,处处都留下“驴友”的足迹。从潘坑乡的岩龙古村出发,溯源而上直达溪下乡罗垟古村,需3天2夜的时间,其间的吃喝所产生的生活垃圾,要是集中起来就是一个非常惊人的数字。所幸的是,尽管二三十公斤的登山包背起来已经不轻松,但大多数“驴友”还是能自行带走垃圾的。有“驴友”说,外国“驴友”不仅带走自己的垃圾,还不时弯腰拾起沿路垃圾塞进背包,而我们国内的一些“驴友”却显得随意了一些。

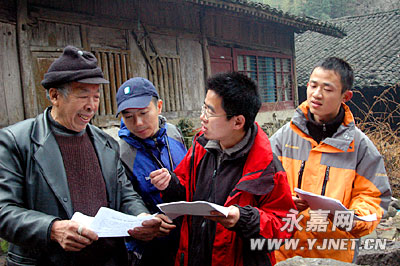

网名为“一口田”的“驴友”告诉记者,去年10月1日在楠溪论坛发起的“携手挑战永嘉三溪源(大楠溪,小楠溪,西溪)” 活动中,发现这一问题比较严重,回来后就积极致力于再次组织人员上源头清理垃圾。于是,12月26日再次在楠溪论坛上发贴,得到了“曾英俊”、“星期八”和“大首”、“大角”小夫妻四位爱好者的响应。他们每人都带上了几条装垃圾的方便袋,“曾英俊”还带了一条大型号的编织袋。他们一路行来一路作好宣传工作,在潘坑乡岩龙村,队长“一口田”立即向村民们分发宣传资料。71岁的村民季金洪说,以前还没有像这批登山者一样来村里搞环保宣传的,他会把宣传资料给以后过往的登山爱好者好好看一看。到达周坑口营地后,他们发现营地周围的垃圾非常多,捡了一个多小时才将约500平方米的营地和附近溪边树梢上挂着的垃圾处理干净,塞得登山包鼓鼓的。

虽然背包已经很重了,但只要一看到沿途还有垃圾,他们就会感到不舒服,一定要带走它们。“一口田”说,如果任由在楠溪江源头乱扔垃圾的话,再过几年就没人要来了!2006年1月1日中午到达百丈漈瀑布下时,又发现了一大堆垃圾,这些一次性水杯及方便袋上面,都有非常明显的“上海”标识。由于实在背不动了,“一口田”和“曾英俊”一起,写下了“亲爱的,我们实在背不了这堆垃圾了,因为沿途的垃圾已经压得我们喘不过气来了。你们能将它背出源头吗?”同时“一口田”表示,今后还要组织更多的人员,对楠溪江源头来个大清理,使之以更美的姿态迎接人们的到来。 4日下午,记者发稿时得知,这堆垃圾已被第二天到达的该县的登山爱好者“郁闷的小欣”等7位背出源头。

花絮:

最“腐败”的享受

2005年12月31日晚,惟一的女驴友“大角”发现了一个“天然浴盆”,这是一个长约0.5米宽0.3米的小石槽,她如获至宝的高叫起来:“哇!真爽!我们可以享受热水泡脚了!”在野外,要是能享受到热水泡脚,可以说是非常“腐败”的待遇了。于是赶紧烧开水,倒进了小石槽,一行人忙将脚都“塞”进了小石槽。

最好吃的早餐

2006年1月1日晨,我们在周坑口营地吃上了新年第一餐——海鲜泡饭。“大角”似乎对吃很有研究,第一天夜里泡完脚后,她还特意烧了一大锅饭,说是1日要吃泡饭的。我们在泡饭里加入小黄鱼、虾米等,一伙人吃得不亦乐乎。

摔得最多的人和最幸运的人

“一口田”是摔得最多的人,他可能是背得最重的缘故,一路上摔了不少跟头。据他说,屁股未着地的不算,大的跟头摔了5个,脸上伤痕累累。“曾英俊”连“失(湿)身”都算不上,是最幸运的一个人了。而其余的不是“失(湿)身”就是“失(湿)脚”,显得颇为狼狈的。

最不速之客

1月1日凌晨3时许,“大角”听到帐篷外有“吱吱”的声响,吓得不敢动弹。早上起床后,“曾英俊”发现放在帐帐篷防雨罩里的花生米少了许多,大家分析可能来了小松鼠偷吃了。