自1997年重回马兰村看望乡亲后,邓小岚的生活就注定与这片红土再次联系在一起。尤其是2002年邓小岚退休后,这种联系变得更加密切。当看到这方养育她的故土百姓生活依然艰难,教育依然落后,邓小岚决定拿出自己三分之二的退休金帮助乡亲们。

邓小岚看到村里的小学只是四间濒临塌陷的危房,便动员同是工薪阶层的弟弟妹妹,凑齐了4万多工程款,在村里盖了7间校舍。接下来,她又积极帮助困难学生解决学费问题,给每位亲人都联系了帮扶对象:妹妹资助一个,弟弟资助一个,老伴资助一个……

河北省阜平县城南庄镇马兰村位于太行深处,是原《晋察冀日报》根据地,第一部《毛泽东选集》诞生的地方,这里曾有19位乡亲为掩护报社同志而惨遭杀害,这里曾创造了“用八匹骡子办报”的奇迹。邓小岚是在一次随报社队伍突围后出生的,被寄养在马兰附近的麻棚村老乡家里生活了3年。

邓小岚(右)教孩子们拉小提琴。

邓小岚(左)教孩子们弹吉他。

马兰村的孩子们在学琴。

马兰村的孩子们在练习葫芦丝。

改变乡亲滞后的卫生习惯

改变乡亲们滞后的卫生习惯,特别是厕所问题,邓小岚把新建的带冲水厕所的校房作为“样板房”,并反复向当地村民解释和宣传室内冲水厕所的卫生和便捷性。甚至,为了推广新式厕所,邓小岚还向马兰附近的麻棚村委会集资1万元。在她的带动下,已有不少村民开始效仿,正逐渐改变在粪坑上搭个石板的如厕环境。事实上,邓小岚心里有着更深远的考虑:如果这里搞红色旅游,怎么能用粪坑接待远道而来的客人呢?

组建“马兰小乐队”

邓小岚毕业于清华大学,爱好音乐且具很高的音乐素养。2006年,邓小岚把家人用过的和朋友们捐送的手风琴、小提琴、电子琴和吉他等乐器、乐谱带到马兰村,组建了“马兰小乐队”,亲自教孩子们吹拉弹唱。她对音乐有着深刻的理解:“千万不能忽视音乐教育。既陶冶性情,说不定还是一条谋生的路子。”乐队组建之前,孩子们一首歌也不会唱,更没见过乐器。而如今,他们已能演奏多首世界名曲,还于2008年10月在北京中山公园开办了一次小型音乐会,圆了一些连镇上都没去过的孩子的北京梦。

邓小岚别具一格的音乐教育,不仅使孩子们增长了见识,还增强了自信,从怕见生人到落落大方登台表演,他们完成了一次人生的转变,让他们在今后的成长路上走得更为自然。更重要的是,整座村庄因音乐充满活力,许多孩子家长长期受此音乐氛围熏陶,干活时嘴上都哼着世界名曲。

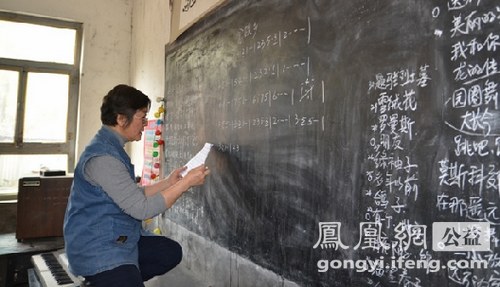

邓小岚给马兰村的孩子上音乐课。

孩子们对学习音乐兴趣盎然。

好学,求知若渴。

孩子们勤奋练习弹吉他。

马兰的歌声

5年多来,邓小岚每年十数次往返于北京和马兰之间,为马兰的孩子们送去学习用品和音乐器具,并手把手教孩子们吹拉弹唱。从此,整座村庄因她变成一个音乐圣地,彻底改变了这里的村民和孩子的生活方式,甚至今后的命运。

邓小岚教给孩子的,多是世界名曲,如《欢乐颂》、《雪绒花》、《念故土》等,也有自己创作的童谣及有关马兰的歌曲,如《马兰童谣》、《美丽家园》、《题马兰烈士墓》,不仅使孩子的音乐学习站在一个极高的起点上,还能持续激发孩子们对音乐的热爱。

不仅教孩子,还教老师

邓小岚不仅教孩子们学音乐,她还给老师上音乐课。“教会了老师,老师再教学生,一届一届的学生才能受益,我在村里普及音乐的理想才能实现。”邓小岚说,“教孩子们学好音乐,也可以拓宽他们升学和就业的路子。”

已近古稀之年的邓小岚每次前往马兰村都是乘公交车,从不烦劳别人。她还积极与热心山区音乐教育的朋友们联系,“希望他们能和我一起培养山区的孩子,让马兰村的孩子们更多地感受到音乐的快乐。”